Traiter les jurons et insultes et autres joyeusetés en traduction littéraire

Mots-clés : traduction littéraire ; registres de langue ; cultures

Les jurons sont présents dans chaque langue. Ils sont le reflet des tabous de la culture à laquelle ils sont rattachés en incarnant la transgression. Ils sont généralement prononcés de façon spontanée, parfois dans le but de choquer.

L’emploi de jurons en littérature peut contribuer à forger le caractère d’un personnage ou à renforcer certains aspects d’une scène donnée.

Les insultes quant à elles peuvent être composées de jurons et elles peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, certaines insultes visent à déshumaniser la personne à qui elles sont adressées en la comparant à un animal tandis que d’autres ont une connotation sexuelle.

Dans le domaine littéraire, la question pour le traducteur reste de trouver des alternatives à tous ces termes et expressions tout en restant en accord avec l’histoire et le contexte.

Jurons = intraduisibles ?

Nous avons pu constater que les jurons sont rattachés à une culture. Or, si chaque culture représente une vision du monde, comment peut-on trouver des alternatives dont le sens est entièrement fidèle à la source ?

La langue ne possède pas toujours un terme désignant une idée spécifique provenant d’une autre culture. Elle peut seulement fonctionner par similarités en comparant à sa propre culture, ce qui rend nécessairement la traduction approximative dans certains cas. Les tabous ne sont pas les mêmes selon les cultures, bien que l’on puisse parfois trouver des points communs entre certaines cultures.

Par exemple, dans un pays ancré dans la religion tel que les États-Unis, les jurons blasphématoires sont plus fréquemment employés que dans un pays laïc comme la France. Ainsi, l’expression anglaise « goddamn », qui est fréquemment employée à titre de juron (jusqu’à être parfois même censurée dans les contenus publiés sur les réseaux sociaux), devrait être traduire par « nom de Dieu » en français qui est l’expression se rapprochant le plus du sens de l’expression anglaise. Pourtant, cette alternative n’est plus autant utilisée en France et peut sembler désuète. Dans le cas d’une traduction, cette expression pourrait ne pas convenir si le personnage s’exprime dans un contexte actuel, signe que, non seulement les jurons dépendent des cultures, mais aussi qu’ils évoluent avec leur culture (un facteur essentiel à prendre en compte en tant que traducteur). On préfèrera alors des alternatives moins proches sur le sens mais plus cohérentes par rapport au contexte.

Une autre contrainte lors de la traduction des jurons est liée à la langue elle-même. En anglais, beaucoup de termes peuvent être « transformés » en jurons simplement en ajoutant « fuck » devant eux (par exemple, l’expression « fuckloads of » pour désigner « une tonne de »). La grammaire française rend la traduction de ce procédé plus difficile. Il faut alors trouver des compromis afin de conserver cette idée de familiarité et de juron, quitte à placer un juron ou un procédé équivalent à un autre moment de la phrase.

Cela ferait-il donc des jurons une partie intégrantes des intraduisibles si redoutés des traducteurs ? C’est tout à fait possible, cependant il est important de voir les intraduisibles comme des difficultés à traiter minutieusement plutôt que des barrières hermétiques à la traduction.

Des insultes, oui, mais du registre familier, pas forcément !

Tout d’abord, il me semble important de signaler un biais que nous avons souvent lorsqu’il s’agit de jurer dans sa langue maternelle ou dans une autre langue : nous avons plus de scrupules à jurer dans notre propre langue. Ce phénomène est probablement dû à l’ancrage dans notre culture faisant que nous avons intégré ses mœurs et surtout ses tabous. La notion de tabou nous paraît alors moins présente dans une autre culture. Il est donc plus facile de jurer dans une autre langue car nous ressentons moins cette idée de transgression.

J’ai pu ressentir ces scrupules lors de ma première traduction littéraire mais la demande qu’a formulé l’auteur (Américain) de réduire le nombre de jurons en français m’a laissé penser que les Français sont peut-être aussi plus « élitistes » sur l’écriture et l’usage de la langue. Le traducteur peut alors se sentir obligé de ne pas abuser de jurons sous peine de déplaire à une grande partie des lecteurs qui verraient le texte comme simplement « mal écrit ».

Afin de contourner ces contraintes, il est important de se rappeler qu’en français, n’importe quel terme peut être employé à titre d’insulte en fonction du contexte et de l’intention. L’un des exemples les plus célèbres de la littérature est probablement le capitaine Haddock et ses expressions toutes plus rocambolesques que les autres. Lui ne se contente pas d’insulter comme dans d’autres bandes dessinées à coups de « 💥@#☠️! » mais en employant soit des termes non familiers considérés comme dégradants, soit en employant des termes qui n’ont, à priori, rien d’insultant (qui s’offusquerait sincèrement d’être traité d’ornithorynque ?). Il s’agit d’insultes plus « familiales » où le registre familier est totalement absent et où on reconnaît leur nature d’insultes par le contexte. La traduction de ces termes en anglais est souvent littérale pour les termes neutres (« ascenseur »). Parmi les changements opérés par le traducteur anglais, on retrouve « boit-sans-soif » traduit en « jellied-eel » (signifiant gelée d’anguille, un plat londonien qui, soit dit en passant, ne semble pas très appétissant) ou encore l’omission complète de « Jocrisse », un personnage de comédie incarnant la sottise et la naïveté (référence peut-être moins commune pour les anglophones).

Conclusion sur l’emploi du registre familier et de l’oralité en littérature (ou comment rendre un personnage vulgaire)

Un juron n’en vaut pas un autre. Le fait de jurer est, certes, un acte spontané, la traduction de jurons et d’insultes, elle, ne l’est pas. Il est essentiel pour le traducteur de choisir avec soin l’alternative d’un juron dans la langue cible car chaque juron a une connotation une typologie différente. La traduction des jurons et des insultes dans la littérature ne se résume pas à des mots mais il s’agit d’une traduction de termes, de concepts culturels tout en prenant en compte le contexte donné.

Quelques références :

Édouard, R., & Carassou, M. (1983). Dictionnaire des injures.

Enckell, P. (2004). Dictionnaire des jurons. Presses Universitaires de France – PUF.

(pour les grands amateurs de linguistique)

Carmen Gonzalez Martin. Étude de pragmatèmes : salutations, injonctions et jurons. Linguistique. Université Paris-Nord – Paris XIII, 2019.

URL : https://theses.hal.science/tel-03022503v1/file/ederasme_th_2019_gonzalez.pdf

(pour avoir une vue plus globale sur les jurons dans langues francophones)

Kasparian, S., & Gérin, P. M. (2005). Une forme de purification de la langue : étude des jurons et des gros mots chez des minoritaires francophones, le cas des Acadiens. Francophonies d’Amérique, (19), 125–138.

URL : https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2005-n19-fa1813267/1005314ar.pdf

(pour voir les différences entre la traduction des jurons en France et au Canada)

Pajunen, M. (2005). Le temps de la traduction : Une étude comparée de la traduction des anglicismes et des jurons dans les deux traductions françaises de The Catcher in the Rye [Mémoire de maîtrise, Université de Tampere].

URL : https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/92889/gradu00676.pdf;jsessionid=03F2498C0F27147B96BDA18D6FEC1DB3?sequence=1

Na’vi : un rêve bleu devenu réalité

Par Amaury TINOT, Master TPS, promotion 2024-2025

En 2009, James Cameron mettait des étoiles dans les yeux des spectateurs avec Avatar, premier opus de ce qui est désormais prévu pour devenir une véritable pentalogie. Lors du deuxième épisode, La Voie de l’eau, sorti en 2022, le monde de Pandora montrait une autre de ses faces, passant de la terre à la mer, et nous pouvions à nouveau observer le peuple — ou plutôt les peuples — Na’vi, leur mode de vie, ponctué de conversations dans une langue que nos oreilles avaient appris à reconnaître plus de dix ans auparavant. Mais une telle langue peut-elle exister ?

Et la réponse est doublement oui ! Tout d’abord parce que c’est une « vraie » langue, au sens qu’il ne s’agit pas d’un simple cryptage ou code d’une langue terrienne préexistante mais bien d’une authentique conlang (constructed language), mais également car le Na’vi repose sur des bases linguistiques tout ce qu’il y a de plus vraisemblables.

Paul Frommer (source : Unidentified Sound Object)

We’re the Na’vi

Pour comprendre la génèse de la langue Na’vi, il faut remonter à celle du film lui-même. En 2005, alors que le film n’était encore qu’un scénario (scriptment, dans les mots de l’auteur), James Cameron fit appel à un spécialiste pour donner vie à la langue des extra-terrestres de la planète Pandora. Le réalisateur avait bien créé quelques dizaines de mots, mais souhaitant procurer à la future langue Na’vi une aura de concret et de vraisemblable, il décida de confier la tâche de l’élaboration d’une langue à part entière au linguiste Paul Frommer, recommandé par l’un de ses collègues, Edward Finegan, professeur de linguistique à l’Université de Californie du Sud (USC).

Après une heure et demi de discussion entre le réalisateur et le linguiste, le projet était lancé, validé par un « Welcome aboard » chaleureux de James Cameron accompagné d’une poignée de main entre les deux hommes.

Montage par melissa sur wallpapers.com

Si loin, et à la fois si proche

Avant de rentrer dans le vif du sujet linguistique, il est important de noter qu’un certain travail d’élagage avait été effectué en amont. Paul Frommer avait soumis à James Cameron trois propositions générales de concepts qui serviraient à créer des distinctions utiles entre les mots : un système d’accent tonique (stress), un autre jouant sur la longueur des voyelles, et enfin un système tonal — comme en chinois. C’est finalement la première proposition qui sera retenue.

Pour créer une langue relativement réaliste et enrichissable, il lui fallait non seulement une phonologie mais également une phonétique, une morphologie, une syntaxe et un lexique conséquent. Le choix des sons présents en Na’vi s’est fait sur une base simple : agréables à l’oreille des spectateurs et prononçables par les acteurs. Ajoutons que la morphologie — physique cette fois-ci — et les réflexes des Na’vi eux-mêmes avaient aussi attiré l’attention de divers esprits créatifs de l’équipe de réalisation. Comparable à ceux des félins, les mouvements de queue et d’oreilles des géants bleus sont complémentaires de leur langue, faisant donc pleinement partie de leur système de communication et de leur langage au sens large — nous reviendrons d’ailleurs plus tard sur la question des affects en Na’vi.

Bien que les premiers mots Na’vi créés par James Cameron aient, d’après Paul Frommer, une certaine consonance polynésienne, ce dernier semblait déterminé à créer une langue sans pareil. Sans pareil, dans la mesure où elle n’évoquerait aucun parler terrien en particulier une fois arrivée à nos oreilles, mais serait encore une fois parfaitement prononçable par un être humain, et donc apprenable, comme on a pu voir certains colons terriens le faire dans les films. Autrement dit, tous les sons et concepts linguistiques

Neytiri dans le premier Avatar (Looper.com)

présents en Na’vi existent ou ont existé quelque part sur Terre (souvent à une moindre échelle) mais leur combinaison est unique.

« Je te vois »

Enfin, si la langue du peuple d’Eywa vous a charmé dans les salles obscures, passons à quelques généralités sur le fonctionnement pratique du Na’vi, à commencer par sa phonétique. Si parmi les consonnes on trouve certains suspects habituels, comme la triplette [p] [t] [k], leurs équivalents voisés ([b] [d] [g]) en sont tout simplement absents : en revanche, nos trois consonnes sourdes possèdent toutes une version éjective, notée avec un « x » (px, tx, kx). On reconnaîtra également le [ŋ], bien connu des anglophones, ou encore le « coup de glotte », [ʔ], présent notamment en arabe, et marqué par le signe ⟨ʼ⟩ — hé oui, l’apostrophe dans le mot « Na’vi » n’est pas cosmétique, elle se prononce ! Quant aux voyelles (monophtongues), il en a sept : [i], [ɪ], [u ~ ʊ], [ɛ], [o], [æ] et [a]. Le Na’vi ne possédant pas d’alphabet propre, il faut passer par l’alphabet phonétique international (API) et par des romanisations.

Syntaxiquement, le Na’vi jouit d’une souplesse assez confortable : dans le cas général, les éléments de la phrase peuvent être énoncés dans un ordre très libre, qui reste compréhensible grâce au système de cas (à vous les « Belle Marquise » devant vos contemporains). De même, le mot sur lequel porte un adjectif est aisément identifiable grâce à la voyelle /a/, placée au début ou à la tout fin de tout adjectif selon si le mot qu’il qualifie est à sa gauche ou à sa droite.

Mais n’allons pas oublier l’outil majeur qui gouverne nombre de langues : le verbe. Si le Na’vi a, comme le français, son lot de préfixes et de suffixes, sa flexion verbale se fait via des infixes. Vous allez donc placer la marque de votre passé/passé proche, futur/futur proche dans votre verbe, avec éventuellement une nuance d’aspect accompli/inaccompli. Mais ce n’est pas tout ! Vous pouvez également ajouter des infixes témoignant de votre humeur, de l’incertitude de votre jugement, ou une certaine politesse ou déférence. D’ailleurs, la salutation iconique « oel ngati kameie »*, courante chez les peuples Na’vi, et qui se traduit littéralement par « je te vois », contient la marque de l’affect positif — dans l’intention ce serait « je suis content de te voir », idéal donc pour commencer en bons termes.

* ou bien « ngati oel kameie » ou encore « oel kameie ngati », si vous avez suivi 😉

Le protagoniste, Jake Sully, accompagné de Neytiri et de leurs enfants (ScreenRant)

Nostalgiques du premier film, spectateurs impatients de poser les yeux sur l’opus à venir, joueurs de Frontiers of Pandora, avides lecteurs de fiction ou encore linguistes de passage fascinés par ce parler aussi singulier que familier… tant de manières de plonger dans un univers ponctué de ces mots chantants qui sont ceux de la langue née de l’esprit de James Cameron et Paul Frommer, et enrichie par une communauté de passionnés. À ce jour, le lexique du Na’vi compte plus de 2900 mots selon certaines sources, nombre voué à augmenter comme pour toute langue animée par ses locuteurs, dont vous, qui lisez ceci, pourriez bien faire partie si l’envie vous en prend. En espérant que cet aperçu vous ait plu, kìyevame ma’eylan !

Mots-clés : Na’vi, linguistique, Avatar, Pandora, langue construite, conlang, fiction

Sources :

Milani, Matteo. « An interview with Paul Frommer, Alien Language Creator for Avatar ». Unidentified Sound Object, 24 novembre 2009.

URL : https://usoproject.blogspot.com/2009/11/interview-with-paul-frommer-alien.html

Annis, William S. Horen, Lì’fyayä leNa’vi, A Reference Grammar of Na’vi. 9 mars 2024.

URL : https://kelutral.org/uploads/6/1/3/2/61325997/horen-lenavi__1_.pdf

Sources des images :

https://www.otakia.com/10131/actualites/avatar-apprenez-le-langage-navi-gratuitement/

https://wallpapers.com/wallpapers/avatar-jake-sully-6c5jfwidrvpznl2u.html

https://www.looper.com/867881/the-untold-truth-of-neytiri-from-avatar/

https://screenrant.com/avatar-jake-neytiri-all-kids-family-tree/

Quand les mots façonnent l’immersion

Le rôle de la traduction dans l’industrie du jeu vidéo

Par Claire Gascoin, Master TPS, promotion 2024-2025

L’industrie du jeu vidéo est aujourd’hui un marché mondial pesant plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour toucher un public international, les éditeurs doivent adapter leurs jeux à différents marchés, une tâche qui repose en grande partie sur la traduction et la localisation. Une bonne traduction peut propulser un jeu au rang de succès mondial, tandis qu’une mauvaise adaptation peut ruiner son expérience et sa réception.

De la traduction à la localisation : bien plus qu’une question de langue

Lorsqu’un jeu est conçu, il est généralement développé dans une langue source, souvent l’anglais ou le japonais, avant d’être traduit vers d’autres langues. Toutefois, la traduction ne se limite pas à un simple transfert de mots : elle implique une localisation complète du contenu pour s’adapter aux références culturelles, aux expressions idiomatiques et aux attentes des joueurs.

Par exemple, certaines blagues ou jeux de mots peuvent perdre tout leur sens lorsqu’ils sont traduits littéralement. Un bon exemple est la série Phoenix Wright: Ace Attorney, où les noms des personnages et les références culturelles ont été repensés pour coller aux attentes du public occidental. Dans le cas inverse, une localisation bâclée peut briser l’immersion et donner naissance à des dialogues absurdes, comme en témoigne la fameuse phrase mal traduite de Zero Wing (1989) : « All your base are belong to us ».

Entre chef-d’œuvre et catastrophe : l’importance de la traduction sur l’expérience du joueur

Une mauvaise traduction peut nuire à l’expérience du joueur et, dans certains cas, impacter les ventes d’un jeu. Une mauvaise adaptation des dialogues, des sous-titres ou des menus peut rendre un jeu confus, voire injouable. Par exemple, Final Fantasy VII, dans sa version anglaise initiale, comportait des erreurs de traduction qui rendaient certains éléments du scénario difficiles à comprendre.

D’un autre côté, certaines localisations réussies participent activement au succès d’un jeu. La saga The Witcher, développée en Pologne, doit en partie son immense popularité à son excellente localisation anglaise et française, qui a su conserver l’essence et l’humour des dialogues tout en les adaptant aux sensibilités culturelles des joueurs.

L’IA à la recousse ? Les nouveaux défis dans le secteur vidéoludique

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle et la traduction automatique assistée par ordinateur jouent un rôle croissant dans la localisation des jeux. Toutefois, la technologie ne peut pas encore remplacer totalement l’intervention humaine, notamment pour l’adaptation des références culturelles, l’humour et l’émotion dans les dialogues.

Un autre défi est la gestion des langues complexes et des langues moins courantes. Alors que les jeux AAA sont souvent traduits dans plus de 10 langues, de nombreux jeux indépendants n’ont pas toujours les moyens d’assurer une localisation complète, ce qui peut limiter leur portée internationale.

La traduction et la localisation sont devenues des éléments essentiels dans l’industrie du jeu vidéo. Un jeu bien traduit peut conquérir un public mondial, tandis qu’une mauvaise adaptation peut ternir son image et nuire à son succès. Avec l’évolution des technologies et la demande croissante pour des jeux accessibles dans plusieurs langues, le rôle des traducteurs et localisateurs est plus important que jamais pour offrir une expérience immersive et fidèle à tous les joueurs.

Savez-vous schtroumpfer le Schtroumpf ?

Par Martin Hennion, Master TPS, promotion 2024-2025

Véritables phénomènes culturels, les Schtroumpfs ont ravis les cœurs des petits et des grands du monde entier. Si les petits êtres bleus de Peyo charment les foules depuis 1958 par leurs aventures rocambolesques et leur univers aussi coloré qu’enchanteur, les Schtroumpfs fascinent également à cause d’une particularité qui leur est propre : leur langue !

Cours de linguischtroumpf générale

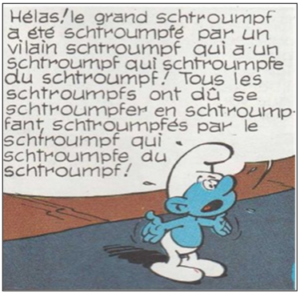

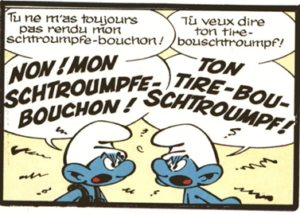

Avant de se plonger dans l’analyse des liens étroits entre la linguistique et les Schtroumpfs, il est bon de rappeler que cette langue, de prime abord simpliste, peut se révéler être d’une richesse sémantique étonnante. Pour parler la langue schtroumpfe, me direz-vous, il suffit de remplacer les substantifs par « schtroumpf », les verbes par « schtroumpfer » et les adverbes par « schtroumpfement » (nous ne parlerons pas des mots-composés, dont le débat constitue l’intrigue principale du neuvième album des aventures des Schtroumpfs, Schtroumpf vert et vert schtroumpf). C’est un bon début, mais il reste bien plus de subtilités dans cette drôle de langue.

Après tout, bien que les phrases prononcées par ces petits personnages de fiction soient truffées de mots « schtroumpfés », il est possible d’en comprendre le sens grâce à une gymnastique intellectuelle aussi rapide que ludique. Il arrive parfois que le sens nous échappe totalement (se référer à la première case de l’article) mais ce n’est que dans le but de créer une situation humoristique. Si nous sommes tous capable de comprendre la langue schtroumpfe, c’est parce qu’elle fait ce qu’aucune autre langue ne peut se permettre de faire : baser tout son sens sur le contexte.

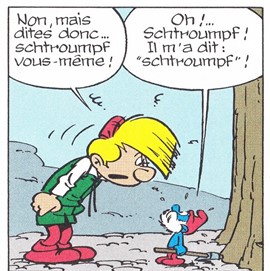

Les Schtroumpfs et la sémiotique

Car la véritable richesse de la langue schtroumpfe ne se situe pas dans son vocabulaire mais dans son contexte, qu’il soit textuel, visuel ou culturel. Pour Umberto Eco, « les Schtroumpfs se comprennent parfaitement bien et nous les comprenons [car la] langue schtroumpf répond aux règles d’une linguistique du texte, chaque terme n’étant compréhensible que si on le saisit dans son contexte et que l’on interprète selon le thème ou topic textuel ».

La sémiotique, d’après le Dictionnaire de l’Académie française, est définie en ces termes : « Science qui étudie les systèmes de signes, de signification ». Pour faire simple, c’est une discipline scientifique qui va au-delà des mots et cherche plutôt à comprendre comment ces derniers sont porteurs de sens. Il est donc compréhensible que l’apparition de la langue schtroumpfe, qui se construit autour d’un seul mot qui peut contenir tous les sens possibles, ait retenu l’attention d’éminents sémioticiens, comme l’italien Umberto Eco. L’auteur du célèbre roman Le nom de la rose et de l’ouvrage Sémiotique et philosophie du langage a par deux fois consacré du temps pour analyser en profondeur la langue schtroumpfe et ses merveilles sémiotiques : une première fois en 1979 dans son article « Schtroumpf und Drang » pour le magazine Alfabeta et une deuxième fois en 1997 dans son ouvrage Kant et l’ornithorynque, dans lequel il revient sur le lien entre le sens et le contexte, au travers de l’exemple de la langue schtroumpfe.

Le Schtroumpf Civil

Mais les linguistes ne se sont pas contentés d’étudier la langue schtroumpfe sous tous les angles possibles, ils se sont également amusés à la pratiquer ! C’est ainsi qu’est né « Le Schtroumpf Civil » traduction du Code Civil de 1804 en langue schtroumpfe. Bien que le projet soit original, son intérêt ne se trouve que dans sa conception et elle ne présente donc aucune autre utilité que de prouver qu’elle peut exister. Le simple fait que cette traduction soit possible permet de mettre en lumière les efforts entrepris lors de la rédaction du Code Civil pour rendre les textes de lois compréhensibles, et cela même si certains termes échappent à la compréhension du lecteur de par leur complexité ou, dans le cas présent, s’ils sont remplacés par le mot « schtroumpf » et ses variantes.

Une question qui peut se poser légitimement est celle du sens assigné au mot « schtroumpf ». Si on se réfère à l’hypothèse Sapir-Whorf qui, pour faire très simple, affirme que la langue façonne notre perception du monde, que faire d’un mot qui désigne à la fois tout et rien ? Comment cette langue, en supprimant partiellement le lien entre signifiant et signifié, nous fait percevoir le monde des Schtroumpfs sous un angle qu’aucune autre œuvre de fiction ne peut adopter ?

Les Schtroumpfs, une première expérience de traduction ?

Le mot « schtroumpf » et ses nombreux dérivés ne désignent en eux-mêmes absolument rien, c’est un fait. Ce mot monosyllabique, à la construction et à la prononciation si singulières, se distingue de tous les autres mots de la langue française par son absence totale de sens. Il ne faut cependant pas voir cette absence de sens comme un vide, mais plutôt comme une page blanche sur laquelle le lecteur peut y dessiner le sens qui lui convient le mieux.

Le mot « schtroumpf » ne signifie absolument rien et en cela, il peut signifier absolument tout. C’est au lecteur de décider de son sens, en se basant sur le contexte de la phrase, sur les informations visuelles contenues sur la planche, sur son propre vocabulaire et ses propres envies. Ainsi, quel que soit la traduction que propose le lecteur lorsqu’il rencontre le mot « schtroumpf » au fil des cases, il n’aura jamais complétement tort, car c’est lui et lui seul qui donne du sens à ce mot. Et ça, c’est beau.

Mots-clés : linguistique, sémiotique, langue, contexte, schtroumpf

Sources :

SIMIAND, Guillaume. Le Schtroumpf civil. Communitas [en ligne]. 2023, 4(1), p. 4–15.

Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.7202/1108315ar

ECO, Umberto. Schtroumpf und Drang. Alfabeta. 1979, n. 5.

PELLERIN, Thérèse. Les structures narratives, iconiques et linguistiques de Schtroumpf vert et vert Schtroumpf de Peyo (Pierre Culliford) et Yvan Delporte [en ligne]. Mémoire de maîtrise : Lettres et littérature : Université de Sherbrooke : juin 1980. Disponible à l’adresse : http://hdl.handle.net/11143/14158

MATHEY, Nicolas. Faut-il dire la schtroumpf de Babel ou la tour de Schtroumpf ? In : WordPress [en ligne] [rédigé le 1 décembre 2010]. Disponible à l’adresse : https://thomasmore.wordpress.com/2010/12/01/faut-il-dire-la-schtroumpf-de-babel-ou-la-tour-de-schtroumpf/

PEYO. Les Schtroumpfs Tome 9 : Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Éditions Dupuis, 1986.

La traduction dans le théâtre : quand les langues montent sur scène

FRIGAU-MAINNING Céline et KARSKY Marie Nadia. Traduire le théâtre. Presses Universitaires Vincennes. Paris, 2017.

Par Martin Gallet, Master TPS, promotion 2024-2025

La traduction, selon le domaine de spécialisation, requiert des compétences différentes. Un traductaire dans le secteur médical a besoin de connaissances pointues dans les sciences ; un autre dans le domaine juridique doit maîtriser de nombreuses lois et phrases dites « toutes faites » que l’on retrouve dans bien des contrats ; ou encore, pour aller plus loin, un sous-nomur doit s’imprégner des personnages de la série sur laquelle il travaille afin d’en retranscrire les émotions dans chaque réplique qu’il traduit.

En parlant de s’imprégner de personnage, permettez-moi de vous parler d’un domaine auquel la traduction n’échappe pas : le genre littéraire du théâtre !

Le théâtre, là où la fiction prend vie

Il convient tout d’abord de définir le théâtre. Le théâtre est un genre littéraire né dans l’Antiquité, en Grèce. Cet art, en Occident, tire son origine notamment des cérémonies faites en l’honneur de Dionysos, dieu de la vigne et de la fête. À cette même époque à Rome, le théâtre faisait uniquement partie des « ludi », des fêtes officielles organisées dans la cité. Dès lors, il ne cessera de prendre une place de plus en plus importante dans la vie des citoyens ; nous le constatons encore de nos jours avec les théâtres circulaires, construits en pierre dès le IIIe siècle avant notre ère.

Au fil des siècles suivants, le théâtre a su s’imposer comme un art majeur de la culture, et ce dans bien des pays. De nombreuses figures sont devenues célèbres pour leur talent d’écriture, telles que Corneille, Molière (de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin), William Shakespeare, Jean-Paul Sartre ou encore Joël Pommerat. D’autres sont également restées emblématiques pour leurs prestations. Nous pouvons évoquer Sarah Bernhardt, Sacha Guitry, Jean Marais ou encore Francis Huster. Autant dire que le théâtre a un historique pour le moins chargé !

Mais le théâtre ne serait rien sans la phase d’écriture ; et dès cette première étape, la difficulté peut se faire sentir, surtout si un auteur souhaite traduire une pièce étrangère dans sa langue maternelle.

L’aspect culturel : un premier obstacle… et pas des moindres !

La culture, ce n’est pas que le théâtre. C’est aussi une règle ; une règle qu’il convient de respecter afin que le lectorat comprenne l’ensemble de la traduction d’une pièce. La culture peut être perçue comme un véritable obstacle, notamment dès la traduction du nom de la pièce.

En effet, comment traduire le nom d’une pièce de Shakespeare en français, par exemple ?

SHAKESPEARE William. La Nuit des Rois. Éditions Flammarion. Paris, 2014.

Prenons un exemple, comme celui de Twelfth Night, une comédie écrite en 1602 par William Shakespeare. Une traduction littérale donnerait Douzième Nuit ; mais il ne s’agit que d’une référence culturelle que seule la population britannique possède. À l’époque médiévale, la douzième nuit était la dernière nuit d’un festival d’hiver (qui donnera plus tard la fête d’Halloween). Ce temps était particulièrement dédié à la fête, aux excès et au théâtre.

Mais en réalité, Twelfth Night fut traduit par Pierre Leyris en La Nuit des Rois.

Pourquoi ce choix ? L’un des noms des personnages nous en donne la réponse.

En effet, une hypothèse soutient que cette pièce aurait été commandée pour être jouée lors de la « Nuit des Rois » qu’organisait la reine Élisabeth Ière pour parachever la fin de l’ambassade du duc d’Orsino (personnage que nous retrouvons d’ailleurs dans la pièce). Le traductaire fait donc le choix d’une référence liée à l’Histoire, plutôt qu’une uniquement liée à la culture britannique et qui, par conséquent, serait difficile à comprendre pour n’importe quel lectorat d’une autre langue.

Quand la traduction apporte l’intrigue au théâtre

Le nom d’une pièce, lorsqu’il est traduit, ne fait pas toujours référence à un contexte historique. En effet, le traductaire peut faire le choix d’informer les lecteurs sur l’intrigue de la pièce grâce à la traduction du nom.

SARTRE Jean-Paul. Huis clos. Éditions Folio. Paris, 1964.

En effet, nous pouvons illustrer ce propos avec la pièce de Jean-Paul Sartre Huis clos, écrite en 1943. L’intrigue est la suivante :

« Trois personnages, Garcin, Inès et Estelle, se retrouvent ensemble en Enfer. Ils sont enfermés dans un salon de style Second Empire. Ils ne peuvent s’échapper et sont condamnés à se supporter l’un l’autre. Peu à peu, ils apprendront à se connaître et comprendront qu’ils n’ont pas été mis ensemble « par hasard », mais parce qu’ils ont chacun un passé qu’ils nient. Ils feront progressivement face à la réalité, sans pour autant parvenir à s’échapper ; car l’Enfer c’est les Autres. »

Il est possible d’imaginer bien des noms pour cette pièce ; mais ici, la traduction a un sens beaucoup plus symbolique. En effet, cette pièce a pour nom No Exit en anglais (littéralement « Pas d’issue »). Sartre nous raconte trois personnages voués à passer l’éternité ensemble en Enfer et, bien qu’ils feront finalement face à leur passé et à leurs effroyables crimes, ils ne trouveront aucune issue pour s’échapper de ce salon. C’est là que nous comprenons que le choix du traductaire porte avant tout sur la situation des personnages : ils ne peuvent pas échapper à leur sort ni à leur vie.

Par conséquent, lorsqu’un traductaire fait le choix de traduire une pièce de théâtre, le nom est toujours le premier élément auquel il est confronté. Il est également un premier indice sur l’histoire de la pièce.

Le traductaire : un deuxième dramaturge ?

Le traductaire, comme nous le voyons par son travail, remplit sa tâche de repousser les frontières linguistiques et offre la possibilité à un lectorat d’accéder facilement à un texte qui n’était auparavant pas disponible dans sa langue maternelle.

Le théâtre ne déroge bien évidemment pas à la règle !

Au-delà du lectorat, le traductaire effectue une véritable réécriture et ce dès le nom de l’œuvre, comme nous avons pu le constater.

Toutefois, est-il possible de qualifier le traductaire de dramaturge lui-même ?

D’une part oui, car il est de son devoir de transposer les références propres à un pays vers la langue dans laquelle il rédige son travail. Il lui faut donc se renseigner, effectuer de nombreuses recherches et être capable de trouver un nom suffisamment original pour captiver le lectorat (comme un dramaturge), tout en restant le plus proche possible du texte d’origine.

D’autre part, nous pouvons constater que le rôle du traductaire est fondamentalement différent de celui du dramaturge. Le traductaire n’est pas à l’origine-même de la pièce : il ne fait qu’en donner une « 2e version » en changeant la langue du texte. C’est en cela que nous pouvons affirmer que le traductaire, par son travail, n’est pas un dramaturge à proprement parlé. D’ailleurs, si l’on en croit le philosophe José Ortega y Gasset, « Traduttore, traditore », autrement dit « traduire, c’est trahir ». Trahir le sens, trahir l’esthétique première d’une œuvre ; mais en réalité, il la modifie pour la faire correspondre le mieux possible au lectorat de sa langue maternelle.

Néanmoins, la tâche du traductaire est avant tout de transmettre un message, un texte ou une œuvre dans une autre langue, affaiblissant ainsi les barrières linguistiques et ouvrant ses écrits à un lectorat toujours plus large.

Pour conclure, le théâtre et la traduction nécessitent des outils plus ou moins similaires : de la créativité, des règles, des références culturelles et historiques et de l’authenticité.

Sur ce, rideau !

Mots-clés : Traduction / Théâtre / Culture / Histoire / Linguistique / Transmission

Pour aller plus loin :

VINUESA-MUÑOZ Cristina. « La traduction théâtrale : un enjeu collectif, une méthode. ». Synergies Espagne. Valence, 2017.

URL : https://gerflint.fr/Base/Espagne10/Vinuesa.pdf

FRIGAU-MAINNING Céline et KARSKY Marie Nadia. Traduire le théâtre. Presses Universitaires Vincennes. Paris, 2017.

URL : https://shs.cairn.info/traduire-le-theatre–9782842926045?lang=fr

Théâtre. (2025, 24 janvier). Dans Wikipédia.

URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre

MAURIN Anne. “La traduction théâtrale et ses enjeux dramaturgiques. ». HAL Open Science. 2013.

URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00835578/document

Le pouvoir du glossaire : l’allié indispensable du traducteur

Par Gaurishma Suneja, Master TPS, promotion 2023-2025.

Vous devez traduire quarante pages d’un document technique sur les panneaux solaires, cela semble effrayant, n’est-ce pas ? Mais avec les bons outils, c’est bien plus simple qu’il n’y paraît. Que vous soyez novice ou déjà professionnel dans le domaine de la traduction, qu’il s’agisse d’énergie solaire, de dispositifs médicaux ou d’ingénierie industrielle, un indispensable pour réussir est le glossaire. Cet outil magique vous aide à rester précis, cohérent et à livrer des traductions dignes des attentes les plus élevées. Vous n’avez pas encore intégré un glossaire dans votre méthode de travail ? Pas de panique ! Après avoir parcouru cet article, vous en comprendrez l’importance et serez prêt à l’adopter.

Qu’est-ce qu’un glossaire de traduction ?

Saviez-vous que le mot « glossaire » puise ses origines dans le latin glossarium, désignant à l’époque un dictionnaire expliquant des termes rares ou anciens ? Introduit dans la langue française en 1585 sous la forme de « recueil de gloses », il a progressivement gagné en popularité au XVIIᵉ siècle. Depuis, le glossaire s’est imposé comme un outil précieux pour rendre accessibles les termes complexes — une mission qui n’a rien perdu de sa pertinence, surtout dans le domaine de la traduction.

Dans un projet de traduction, le glossaire devient bien plus qu’une simple liste de mots : c’est un guide structuré regroupant des termes spécifiques, définitions et abréviations propres à un secteur donné. Pour un traducteur, c’est un véritable passeport vers la précision et la fluidité. L’objectif est simple : maîtriser les particularités de votre domaine afin que la traduction soit à la fois fidèle et claire.

Pourquoi utiliser un glossaire ? Quels avantages pour le traducteur ?

L’utilisation d’un glossaire est essentielle dans le processus de traduction. Prenons un exemple concret : en droit, le terme « meuble » ne désigne pas seulement les objets que l’on utilise au quotidien, comme des canapés ou des bureaux. Il se divise en deux catégories : les meubles corporels et les meubles incorporels. Les meubles corporels sont des biens qui peuvent être déplacés, comme une voiture, du mobilier, de l’argent, voire des animaux. Quant aux meubles incorporels, ce sont des droits, comme les parts de société ou les droits d’auteur.

Un autre exemple dans le domaine de la traduction médicale : en anglais, le terme « condition » d’un patient ne correspond pas à « condition » en français, mais plutôt à son « état ». De plus, en anglais, le corps humain est souvent comparé à une machine, ce qui conduit à l’utilisation de termes comme « damages », qui en français se traduirait par « altérations », « troubles » ou « lésions ». Ces différences peuvent prêter à confusion, mais avec un glossaire bien défini, chaque terme trouve sa place et son sens dans le contexte spécifique, facilitant ainsi la traduction.

Les avantages du glossaire pour le traducteur :

- Cohérence terminologique: Un glossaire, c’est l’outil clé pour garder des termes uniformes du début à la fin d’un projet. Il assure une traduction cohérente, surtout lorsque vous travaillez sur de gros volumes de texte ou en équipe avec plusieurs traducteurs.

- Réduction du temps de recherche : Le glossaire, c’est un vrai gain de temps. Il offre une référence rapide, évitant au traducteur de chercher sans arrêt des termes techniques ailleurs.

Améliorer la gestion des glossaires avec les outils de TAO

Aujourd’hui, les logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO) rendent la création et la gestion des glossaires plus simples et plus efficaces que jamais. Ces outils permettent d’ajouter facilement de nouveaux termes au fur et à mesure du projet, de sorte que chaque traducteur peut accéder à une base de données constamment mise à jour. Le résultat ? Une cohérence totale dans la traduction, peu importe la taille du projet.

Quels avantages pour le client ?

- Gain de temps et de coûts: La gestion d’un glossaire permet une meilleure efficacité, réduisant ainsi les délais de livraison et les coûts du projet.

- Transmission fidèle du message: En utilisant un glossaire, le traducteur assure une interprétation fidèle des termes techniques du client, garantissant que le message reste clair.

- Renforcement du niveau de confiance: Lorsque le client perçoit que son projet est géré de manière professionnelle, cela renforce le lien de confiance et favorise une collaboration à long terme.

Comment créer un bon glossaire de traduction ?

Un glossaire de traduction, c’est comme un petit dictionnaire personnel pour chaque projet. Il peut être organisé de façon simple, souvent sous forme de liste alphabétique pour une consultation rapide, ou bien dans un tableur Excel pour plus de flexibilité.

Chaque terme ou expression y est soigneusement référencé :

- dans sa langue source ;

- sa traduction exacte ;

- son abréviation si nécessaire ;

- les variations possibles de traduction vers les langues cibles.

Enfin, chacun peut personnaliser son glossaire en fonction de ses besoins. Par exemple, on peut y ajouter des champs pour des définitions, des sources ou des notes spécifiques. Chacun a sa propre méthode de travail, et c’est cela qui rend le glossaire encore plus adapté à chaque projet.

Conclusion

Alors, pourquoi ne pas sauter le pas et utiliser un glossaire dès maintenant ? Que vous soyez traducteur, chef de projet ou client, le glossaire devient vite un allié incontournable. Il simplifie le travail, fait gagner du temps et assure la qualité. C’est la clé pour des projets réussis, à chaque fois.

Mots clés : glossaire, traduction, technique

Pour aller plus loin :

Gouadec (Daniel) (dir.), Actes des universités d’été et d’automne en terminologie de l’Université de Rennes II, En bons termes, numéros spéciaux, La Maison du Dictionnaire, 1993-2000.

URL :https://shs.cairn.info/revue-langages-2005-1-page-14?lang=fr&tab=bibliographie

Acolad. (2024) « Comment les glossaires et les mémoires peuvent vous faire capitaliser sur vos projets de traduction ? »

Laur, A. (2012, July 17). « Existe-t-il un langage juridique ? » Village De La Justice,

URL : https://www.village-justice.com/articles/Existe-langage-juridique,12568.html?

Jahan, P. (2023, November 7). La terminologie dans la traduction médicale. IPAC Traductions.

URL : https://www.ipac-traductions.com/blog/terminologie-en-traduction-medicale/

Ces erreurs de traduction qui ont marqué l’Histoire : quand un mot peut tout changer.

Par Stecy Jodar, Master TPS, promotion 2023-2025.

Nous le savons bien, la traduction est bien plus qu’une simple transposition de mots d’une langue à l’autre. Elle peut, si elle est mal effectuée, provoquer des malentendus, des tensions diplomatiques et même des guerres. À travers les siècles, l’Histoire regorge d’erreurs de traduction qui ont entraîné des conséquences importantes. Des Guerres mondiales à la Guerre froide, retour sur quelques incidents où une mauvaise interprétation ou traduction d’un mot a marqué le cours de l’Histoire contemporaine.

Le « télégramme Zimmermann » et l’entrée en guerre des États-Unis (1917)

En janvier 1917, le ministre des Affaires étrangères allemand, Arthur Zimmermann, envoya un télégramme secret au gouvernement mexicain, pour lui proposer une alliance contre les États-Unis, en échange de la restitution de territoires comme le Texas et l’Arizona. Ce télégramme, intercepté par les services secrets britanniques, fut mal traduit. Le terme “soutien militaire” fut interprété de manière plus menaçante qu’il ne l’était en réalité. La traduction de ce message a mis en alerte les États-Unis, précipitant leur entrée en guerre contre l’Allemagne en avril 1917.

Hiroshima

Avec le recul, on a toutes les raisons de croire que le destin d’Hiroshima aurait été la conséquence d’une erreur de traduction. À l’issue de la Conférence de Potsdam, en juillet 1945, les Alliés adressèrent un ultimatum au premier ministre japonais en exigeant la capitulation du Japon. À Tokyo, les journalistes pressèrent le premier ministre Kantaro Suzuki de leur communiquer la réaction des autorités. Dans sa réponse, il utilisa le mot polysémique mokusatsu pour dire que son gouvernement « s’abstenait de tout commentaire pour le moment ». Les traducteurs lui donnèrent le sens de « traiter avec un mépris silencieux », « ne pas tenir compte » (to ignore), ce qui faisait dire au premier ministre : « Nous rejetons catégoriquement votre ultimatum. » Irrités par le ton arrogant de cette réponse, les Américains y virent une réaction dédaigneuse. Dix jours plus tard, ils larguaient leur bombe sur la ville japonaise.

« We will bury you » de Khrouchtchev (1956)

L’une des erreurs de traduction les plus marquantes pendant la Guerre froide est celle de la déclaration de Nikita Khrouchtchev en 1956. Le leader soviétique avait prononcé en russe : “We will bury you”, une phrase traduite littéralement par ses interlocuteurs anglais et interprétée comme une menace nucléaire. En réalité, Khrouchtchev faisait référence à la supériorité idéologique du socialisme sur le capitalisme. Toutefois, la traduction brutale de cette phrase a déclenché une forte réaction dans les pays occidentaux, alimentant la paranoïa et la méfiance pendant la Guerre froide, ce qui renforça l’hostilité entre l’Est et l’Ouest.

« Ich bin ein Berliner » et le quiproquo de Kennedy (1963)

En voulant exprimer sa solidarité avec la ville partagée par le mur, John F. Kennedy, en 1963, déclara dans son discours emblématique : “Ich bin ein Berliner”. Cependant, le mot Berliner désigne aussi une pâtisserie, ce qui provoqua un certain amusement parmi les Berlinois. Bien que cette erreur n’ait entraîné aucune conséquence diplomatique majeure, elle montre à quel point une petite erreur linguistique peut changer la manière dont un discours est perçu, même lorsqu’il est prononcé dans un contexte aussi solennel.

Conclusion

Ces exemples illustrent bien comment une simple erreur de traduction peut entraîner des conséquences profondes sur l’Histoire. Que ce soit pour déclencher une guerre, influencer des négociations ou intensifier des tensions géopolitiques, les mots traduits avec imprécision ont souvent fait basculer des événements. Dans le monde complexe de la diplomatie internationale, la traduction n’est pas seulement un art, c’est aussi une question de maintien diplomatique voire de survie politique.

Mots-clés : erreurs de traduction, guerres et traduction, géopolitique et langage

Pour aller plus loin :

LADMIRAL, Jean-René. L’erreur de traduction : Origines et conséquences. Paris : Éditions de Minuit, 1995.

British Council. Ressources sur les malentendus diplomatiques liés à la traduction.

COHEN, Roger. La guerre des mots : La diplomatie et ses faux-semblants. Paris : Éditions Grasset, 2003.

Les erreurs de traduction dans l’Histoire. Journal of International Affairs, vol. 67, n° 2, 2021, pp. 105-120.

DELISLE, Jean. Les erreurs de traduction à travers l’Histoire. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 2007.

QUAND LE SEPTIÈME ART S’INTÉRESSE À LA TRADUCTION

Par Clémence Baux, Master TPS, promotion 2023-2025

Les métiers de traducteur et d’interprète sont parfois mis en scène dans des œuvres cinématographiques. Alors que ces représentations mettent un véritable coup de projecteur sur ces professions, celles-ci sont-elles fidèles à la réalité ?

Cette publication va tenter de voir au-delà des clichés et des paillettes, et va essayer de comparer différentes visions des métiers de la traduction à la réalité :

- la vision cinématographique: en s’appuyant les films L’Interprète (2005) et Les Traducteurs (2019) ;

- la vision du grand public: en analysant les réponses d’un questionnaire rempli par des proches qui n’ont aucun lien avec la traduction ;

- la réalité: en utilisant mon expérience d’étudiante et les informations qui m’ont été données au cours de ma formation.

SÉQUENCE 1. Synopsis des deux films.

L’Interprète se concentre, comme son nom l’indique, sur une interprète à l’ONU qui croit entendre des hommes planifier un assassinat dans une langue africaine. Un agent du FBI va être chargé de l’enquête : l’interprète dit-elle la vérité ? Ou joue-t-elle sur les mots ?

Des traducteurs sont isolés dans une maison ressemblant à un bunker pour traduire le dernier tome d’un livre à succès. Alors qu’ils sont tous coupés du monde extérieur, les dix premières pages du livre sont publiées sur internet. Un pirate anonyme menace de dévoiler tout le livre si une rançon n’est pas payée. Mais qui peut bien être à l’origine de ce chantage ?

SÉQUENCE 2. Comparaison des différentes visions.

- La traduction : un métier de l’ombre ?

Sur ce point, tout le monde est sur la même longueur d’onde.

- La vision cinématographique: dans Les Traducteurs, de nombreuses références sont réalisées à ce sujet et de nombreux clichés sont représentés. Par exemple, l’éditeur du livre à succès rappelle souvent que les traducteurs ne sont que des traducteurs, ils sont enfermés contre leur volonté mais ne peuvent rien dire car ils sont… traducteurs.

- La vision du grand public: parmi les personnes qui ont répondu aux questionnaires, un grand nombre souligne que ce métier n’est pas mis avant. Ils expliquent qu’ils ne prêtent pas attention au nom du traducteur dans les œuvres littéraires, son nom étant souvent écrit en tout petit et peu souvent sur les couvertures du livre. Pour aller plus loin, les seules personnes qui connaissent un traducteur me connaissent moi (étudiante).

- La réalité: le traducteur n’est jamais véritablement mis en avant alors qu’il est présent au quotidien. Sans traduction, aucun pont entre les différentes langues et cultures ne peut être réalisé, elle est alors essentielle.

- Traducteurs et interprètes : hommes ou femmes ?

- La vision cinématographique: les deux films exposent deux idées différentes. Dans L’Interprète, la femme est mise en avant, et on peut voir à quelques reprises qu’elle travaille majoritairement avec d’autres femmes. Pourtant, dans Les Traducteurs, dans un groupe de neuf personnes il y a quatre femmes et cinq hommes.

- La vision du grand public: tout le monde a répondu qu’en majorité les traducteurs étaient des femmes !

- La réalité: selon une estimation de la Société Française des Traducteurs les femmes sont majoritaires : 80 % de femmes contre 20 % d’hommes.

- Le métier d’interprète

- La vision cinématographique: le métier d’interprète est représenté dans L’Interprète comme essentiel à la résolution d’une enquête. On voit à plusieurs reprises dans des échanges en langue africaine que l’interprète à une longueur d’avance dans l’enquête car elle est la seule à manier cette langue. Ce métier est aussi symbole d’excellence car pratiqué à l’ONU.

- La vision du grand public : les personnes interrogées dans le questionnaire ne savent finalement pas réellement comment travaille un interprète. Ils pensent en majorité qu’un interprète travaille seul pour ne pas être influencé par une vision ou une interprétation différente. Enfin, l’interprétation est perçue comme « un niveau au-dessus de la traduction ».

- La réalité: un interprète peut travailler seul, mais pas toujours. Le terme concabin désigne des interprètes qui travaillent dans la même cabine, parfois en binôme. L’interprétation est une activité qui demande de la précision, et qui peut demander beaucoup d’énergie : travailler en binôme permet d’assurer une interprétation de qualité dans la durée. Finalement, la traduction et l’interprétation demandent des compétences différentes, qui ne peuvent être comparées : aucune activité n’est meilleure que l’autre.

- Les méthodes de travail

- La vision cinématographique: enfermés dans leurs bunkers, les traducteurs du film éponyme n’ont pas accès à internet. Ils sont entourés d’une bibliothèque pour les aider, et de dictionnaire. Leur plus grand atout semble être leur cerveau, comme s’ils n’avaient pas besoin de plus.

- La vision du grand public: dans l’inconscient collectif, les outils utilisés sont assez flous et différentes réponses montrent que ce métier, bien qu’il soit omniprésent dans nos sociétés, demeure peu connu. On peut citer en majorité que selon le grand public, un traducteur utilise :

- des dictionnaires ;

- un papier et un stylo ;

- un ordinateur ;

- sa sensibilité ainsi que ses connaissances linguistiques, sa créativité, etc.

- La réalité: il existe autant de méthodes de travail que de traducteurs. Un traducteur peut utiliser des outils complètement inconnus pour le public : des glossaires, des bases terminologiques, des logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO), etc. Le papier et le stylo sont plutôt remplacés par un ordinateur, et les connaissances d’un traducteur ne sont plus uniquement dans sa tête.

SÉQUENCE 3. Clap de fin.

Bien que la traduction soit présente au quotidien, ses représentations ne sont pas toujours fidèles. En effet, toutes les interprètes ne sont pas des héroïnes qui peuvent empêcher un assassinat ! Ces films offrent deux perceptions distinctes : l’interprétation est une activité liée à l’excellence, tandis que la traduction est une profession ingrate où le traducteur est souvent invisible. Ces métiers mériteraient une meilleure mise en lumière afin d’être plus connus par le grand public, qui y a recours au quotidien sans même s’en rendre compte.

Mots clés : traduction, cinéma, fidélité.

Filmographie :

Pollack, S (Réalisatrice). (2005). The Interpreter [Film]. Universal Pictures.

Roinsard, R. (Réalisateur). (2019). Les Traducteurs [Film]. Trésor Films.

Rire ou traduire, faut-il choisir ?

Par Mariane Schollaert, Master TPS, promotion 2023-2025

L’humour représente l’un des défis majeurs de la traduction. Il se manifeste sous plusieurs angles, comme les jeux de mots, les références culturelles ou simplement le contexte, et peut compliquer le passage d’une langue à une autre. Pour que sa traduction soit réussie, le traducteur doit alors s’armer d’un excellent bagage culturel et linguistique et faire preuve d’ingéniosité, car la recréation est souvent

nécessaire. Lorsque le traducteur doit adapter son texte, il doit essayer de préserver une partie de la plaisanterie originale. Par ailleurs, plusieurs paramètres sont à prendre en compte comme le public cible, le contexte, le support utilisé et parfois la prononciation.

Les jeux de mots : véritable cauchemar du traducteur

Ce sont souvent eux qui nous viennent à l’esprit lorsque l’on pense à l’humour. Dans leurs cas, la traduction littérale est la plupart du temps impossible, car l’effet ne sera pas celui escompté et la phrase peut même en devenir incompréhensible. Plusieurs options sont alors possibles : créer son propre jeu de mots ou simplement omettre la traduction volontairement. Ce qui est le cas dans la série “Friends” lorsque Ross confond “chimie” et “Chianti” (un type de vin) à cause de leur sonorité similaire ; beaucoup de versions sous-titrées ont traduit ce jeu de mot littéralement, perdant alors tout effet humoristique. Toutefois, certains traducteurs, comme ceux de la saga Harry Potter, se sont

montrés inventifs lors de la traduction. Par exemple, “Neville Longbottom” a été traduit par “Neville Londubat” ou encore “Sorting hat” par le “Choixpeau” ; une traduction meilleure que l’original !

Les références culturelles : la créativité mise à l’épreuve

Les blagues basées sur la culture d’un pays ou d’une région sont souvent les plus appréciées. Cependant, seule une minorité de personnes peuvent les comprendre ; il est alors nécessaire de les adapter. Pour cela, le traducteur doit impérativement être à la page concernant l’actualité du pays cible. Par exemple, dans “Astérix : Le domaine des Dieux”, Abraracourcix dit “je vous ai compris” en référence au général de Gaulle. Dans la version anglaise, cette phrase a été remplacée par “Yes you can”, prononcé par Barack Obama. Pour reprendre l’exemple de “Friends”, un calembour a été fait sur les crumpets, un biscuit américain. Monica dit “Je pensais que c’était un muffin.”, or les muffins

et les crumpets ne se ressemblent pas du tout, et ça, le public français ne le sait pas. De plus, dans la version française, “crumpet” a été remplacé par “muffin”, ce qui est donc incompréhensible.

Ce qu’il faut retenir

En définitive, la traduction de l’humour n’est pas seulement question de mots, mais un véritable art qui nécessite créativité et ingéniosité. Les traducteurs doivent user de stratagèmes audacieux et d’adaptations pour parvenir à conserver le niveau et le type d’humour employé, mais aussi fournir une traduction capable de créer un effet similaire chez le lecteur cible. Même si la traduction de l’humour reste un défi complexe pour le traducteur, elle n’en est pas moins impossible ; c’est d’ailleurs le moteur de la transcréation dans de nombreux domaines. La liste des questions au sujet de la traduction de l’humour est encore longue. Par exemple, que doit-on faire des blagues de mauvais goût ?

Mots-clés : humour, blague, jeux de mots, traduction

Pour aller plus loin :

“Le sous-titrage de ‘Friends’ influence-t-il la compréhension des blagues culturelles ?”, Culture Série et littérature transcrite, 10 mars 2024

https://www.litteratureetculture.com/titrage-friends-influence-comprehension-blagues-culturelles.html

Marina Ilari, “L’humour, casse-tête des traducteurs”, Le courrier de l’UNESCO, 30 mars 2022

https://courier.unesco.org/fr/articles/lhumour-casse-tete-des-traducteurs

“Traduire les contenus humoristiques, un exercice pas si amusant…”, Traduc, 12 juillet 2022

https://traduc.com/blog/traduction-humoristique/

La traduction de chansons : un défi entre fidélité et créativité

Par Thomas Calleau, Master TPS, promotion 2023-2025

La traduction de chansons représente une tâche exigeante qui va bien au-delà du simple transfert de mots d’une langue à une autre. Contrairement à la traduction de textes classiques, traduire une chanson implique une balance délicate entre le respect de l’intention originale de l’auteur, les contraintes linguistiques, et les particularités culturelles. À cela s’ajoutent des exigences musicales, telles que le rythme, la mélodie et les rimes, qui imposent des limites uniques à la traduction.

Les exigences musicales : une contrainte pour le traducteur

L’un des aspects les plus difficiles de la traduction d’une chanson est l’obligation de s’adapter à sa structure musicale. Contrairement à un poème, une chanson est liée à un rythme précis et des mélodies préexistantes.

Si la traduction produit un texte plus long ou plus court, cela peut briser l’équilibre musical et rendre le résultat peu naturel à l’écoute. De plus, certaines langues sont plus concises que d’autres. L’anglais, par exemple, a une grande capacité de concision par rapport au français. Une phrase comme « I love you » peut devenir « Je t’aime de tout mon cœur » en français, ce qui perturbe le rythme initial.

La rime : une prison poétique

Un autre défi majeur dans la traduction de chansons est la rime. Dans de nombreux genres musicaux, la rime joue un rôle crucial pour créer une esthétique agréable et mémorable. Cependant, il est rare que les mots rimant dans une langue trouvent des équivalents rimés dans une autre.

Prenons la chanson classique de Charles Aznavour, La Bohème :

Je vous parle d’un temps / Que les moins de vingt ans / Ne peuvent pas connaître…

Traduire ces vers en anglais tout en conservant la rime et le sens est presque impossible. Un traducteur pourrait choisir de privilégier le sens :

Let me tell you of a time / That those under twenty / Could never understand…

Cependant, ce choix élimine complètement les rimes. D’un autre côté, une version qui insiste sur la rime pourrait altérer le message :

I’ll recall a time / Of a youthful prime / Lost to younger hearts…

Chaque approche implique des compromis, forçant le traducteur à choisir entre l’esthétique sonore et la fidélité au contenu.

Le transfert culturel : quand les références s’égarent

Les chansons ne sont pas de simples assemblages de mots et de mélodies : elles portent également les empreintes culturelles de leurs créateurs. Les références historiques, géographiques ou idiomatiques peuvent être incompréhensibles ou inappropriées pour un public étranger.

Prenons l’exemple de Style, un morceau connu de Taylor Swift. Une ligne emblématique de cette chanson est :

You’ve got that James Dean daydream look in your eye.

Cette phrase fait référence à James Dean, une icône de la culture américaine des années 1950. En français, James Dean risque de ne pas susciter une telle résonance émotionnelle. Une traduction littérale, comme :

Tu as ce regard rêveur à la James Dean dans les yeux,

est fidèle mais risque de sembler peu pertinente. Une adaptation plus universelle pourrait remplacer James Dean par une figure plus connue localement ou alors reformuler totalement :

Tu as ce regard rêveur, plein d’audace et de mystère.

Un art à part entière

La traduction de chansons ne se limite pas à un simple exercice linguistique. Elle force les traducteurs à faire des choix difficiles, oscillant entre fidélité au texte, respect de la musique et adaptation au public cible.

En fin de compte, une traduction réussie est celle qui parvient à capturer l’essence d’une chanson tout en lui offrant une nouvelle vie dans une autre langue. C’est une tâche ingrate, souvent invisible pour le public, mais essentielle pour connecter les cultures et permettre aux mélodies et aux messages de traverser les frontières.

Mots-clés : traduction, chanson, contraintes, rime

Pour aller plus loin :

PRUVOST, Céline, « Traduire la chanson, un révélateur de sa spécificité », Vox Popular, 2017, Poésie et chanson de la France à l’Europe, 1/2, pp.168-186. hal-03537101f https://upicardie.hal.science/hal03537101/document

« Une chanson traduite peut-elle obtenir le même succès que sa version initiale ? », International, 24 janvier 2022, https://www.tradonline.fr/blog/une-chanson-traduite-peut-elle-obtenir-le-meme-succes-que-sa-version-initiale/

LALIBERTÉ Michèle, « Comment traduire la chanson populaire? », Circuit, 2019, https://www.circuitmagazine.org/dossier-143/comment-traduire-la-chanson-populaire

Journée Mondiale de la Traduction 2024 : célébrons l’Art de la Traduction.

Par Lucie Nonnotte, Master TPS, promotion 2023-2025

Le 30 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, nous rendons hommage à un métier qui dépasse les simples échanges linguistiques pour incarner un véritable pont entre les cultures. Cette journée, marquée par la Saint Jérôme, saint patron des traducteurs, souligne l’importance cruciale des spécialistes des langues dans la promotion de la paix, de la compréhension et du développement à l’échelle mondiale.

Un Événement Significatif

Instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 71e session, la Journée mondiale de la traduction est l’occasion de reconnaître le rôle essentiel des traducteurs et interprètes dans le rapprochement des nations. Leur travail permet de faciliter le dialogue interculturel, d’améliorer la coopération internationale et de renforcer la sécurité. Célébrer cette journée, c’est également rappeler à tous l’importance de la diversité linguistique et culturelle dans le monde.

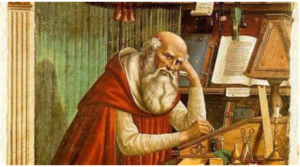

Qui est Saint Jérôme ?

Le choix du 30 septembre n’est pas anodin. Ce jour marque le décès de Saint Jérôme, un traducteur dont l’oeuvre majeure, la Vulgate, a marqué l’histoire de la traduction. Né en l’an 347 à Stridon, Jérôme a consacré 34 années de sa vie à traduire la Bible du grec au Latin, une tâche qui a non seulement influencé la théologie chrétienne mais a également établi des normes pour la traduction littéraire. En tant que saint patron des traducteurs, il incarne les valeurs de savoir et de dévouement à la compréhension mutuelle, des qualités que nous célébrons en ce jour.

Thème de l’Année 2024

Chaque année, cette journée est marquée par un thème spécifique qui aborde des enjeux contemporains dans le domaine de la traduction. Par exemple, le thème de 2024 était « La traduction, un art qui mérite d’être protégé : droits moraux et matériels pour les langues autochtones ». Cette thématique met en lumière les défis éthiques liés aux droits d’auteur, à la collecte de données et à l’utilisation des oeuvres traduites. Elle pose également la question de la reconnaissance des traductions en tant qu’oeuvres créatives originales, protégées par le droit d’auteur.

Célébrations et Activités

La Journée mondiale de la traduction est célébrée par divers événements à travers le monde. Des conférences et des séminaires permettent aux professionnels de partager leurs expériences et d’aborder des enjeux contemporains, tandis que des ateliers pratiques offrent des formations sur des compétences spécifiques. Les réseaux sociaux sont utilisés pour des campagnes de sensibilisation, incluant des témoignages et des infographies. Certaines institutions organisent des projections de films et des lectures de textes traduits pour mettre en valeur le travail des traducteurs. Enfin, des concours et des prix récompensent l’excellence dans le domaine, stimulant ainsi l’engagement et la créativité.

En somme, la Journée mondiale de la traduction est bien plus qu’une simple célébration, c’est un moment crucial pour reconnaître le rôle multifacette des traducteurs dans notre société moderne, tout en soulignant l’importance de la compréhension interculturelle et de la protection des langues et des cultures à travers le monde.

Mots clés : traduction, Saint-Jérôme, diversité culturelle

Pour aller plus loin

Journée mondiale de la traduction 2024. Fédération internationale des traducteurs. https://fr.fit-ift.org/journee-mondiale-de-la-traduction/

Journée internationale de la traduction. Nations unies https://www.un.org/fr/observances/international-translation-day#:~:text=Par%20sa%20r%C3%A9solution%2071%2F288,la%20compr%C3%A9hension%20et%20du%20d%C3%A9veloppement.

Journée internationale de la traduction. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_traduction

Jérôme de Stridon. Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Stridon

Qui est saint Jérôme, le saint patron des traducteurs et des traductrices ? Les univers du livre actualitté. https://actualitte.com/article/102620/archives/qui-est-saint-jerome-le-saint-patron-des-traducteurs-et-des-traductrices

Traduction ou réécriture ?

Le rôle créatif du traducteur dans le domaine littéraire

Par Lili Giraud, Master TPS, promotion 2023-2025

Tout le monde a déjà entendu dire que la traduction littéraire offre plus de créativité, et même de liberté, que d’autres branches du métier. Cette affirmation est due aux tournures de phrases, aux choix en ce qui concerne le vocabulaire, mais aussi à une certaine idée que le traducteur peut être moins fidèle au texte source tant qu’il respecte certaines contraintes de style et qu’il arrive à communiquer le message présent dans l’original.

Sachant que chaque texte et type de texte présente des restrictions spécifiques, cette « liberté » donnée aux traducteurs littéraires ne semble pas toujours être une difficulté comparée à d’autres, comme la nécessité de fidélité dans les documents officiels ou la limite de caractères dans le sous-titrage. Elle présente cependant des défis qui lui sont propres.

Une traduction littéraire devient une œuvre de l’esprit, ce qui signifie qu’elle est protégée comme l’original. Alors, non seulement le traducteur reçoit-il des droits d’auteur, mais il devient aussi juridiquement l’auteur de cette version. Dans l’image qu’on se fait des traducteurs littéraires, ils peuvent aussi être considérés comme auteurs pour des raisons différentes de leur statut officiel. Si on parle de livres, le style, les tournures et parfois la longueur des phrases ne sont pas les seuls obstacles sur la route des traducteurs.

Dans la fiction, notamment, il peut y avoir des références culturelles, qui sont indéniablement compliquées à retranscrire clairement dans une autre langue, mais aussi pour un public dont la culture peut être plus ou moins différente.

En plus de cela, cependant, certains auteurs créent entièrement des endroits, des noms, des univers, des mots, et même des concepts. Alors, inventer un équivalent à un concept créé de toute pièce par l’auteur original tout en respectant ses sources, inspirations, ainsi que le sens qu’il a voulu lui donner et le message qu’il fait passer à travers est un défi important.

La science-fiction et la fantaisie (aussi appelé merveilleux, de l’anglais « fantasy ») sont particulièrement connues pour ces difficultés qui demandent des efforts époustouflants. En créant des mondes, des langues et des mythologies qui n’existent que dans leurs œuvres, ces auteurs donnent aux traducteurs une mission qui peut paraitre comme une liberté créative, mais qui en réalité se révèle tout aussi codifiée que dans n’importe quel autre domaine.

Dans ces univers, on peut citer l’exemple de l’onomastique (l’étude des noms propres, surtout l’anthroponymie et la toponymie, les noms de personnes et de lieux), qui tient une place importante : les noms propres peuvent contenir plus d’information que n’importe quel dialogue. Les noms des personnages, par exemple, en plus d’être inspirés d’événements historiques ou de références littéraires qui peuvent être propres à une culture, peuvent définir leur histoire. On peut alors citer une écrivaine qui apporte une importance immense au choix de ses noms, celui de Suzanne Collins pour la saga Hunger Games. Si vous connaissez le soldat Lucius Aelius Sejanus, le roi romain Coriolan (Coriolanus en anglais, qui est aussi le nom d’une pièce de Shakespeare), ou le poème « Lucy Gray » de William Wordsworth, vous pouvez prédire le sort des trois personnages qui leur doivent leur nom.

Spoiler alert : entre un soldat exécuté pour trahison, un empereur exilé de son propre territoire qui s’allie avec l’ennemie pour reprendre son trône, et une jeune fille qui disparait mystérieusement et n’est jamais retrouvée, l’intrigue du livre La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur est contenue dans le nom de ses personnages.

Il reste alors à savoir si tous les publics comprendront ces références. Quelle serait alors la priorité ? Une source fixe, ou la compréhension du lecteur ? Ces interrogations pourraient entrer dans le débat continuel qui oppose sourciers et ciblistes, qui fait partie intégrante de la réflexion du traducteur littéraire.

Mots clés : traduction littéraire, créativité, contrainte

Pour aller plus loin :

Lance Hewson (décembre 2017), « Les paradoxes de la créativité en traduction littéraire », Meta, La traduction littéraire comme création, Volume 62, numéro 3, p. 501–520 : https://doi.org/10.7202/1043945ar

Judith Woodsworth (1988), « Traducteurs et écrivains : vers une redéfinition de la traduction littéraire », TTR : traduction, terminologie, rédaction, Volume 1, numéro 1, p. 115–125 : https://doi.org/10.7202/037008ar

Gauthier Grüber (mars 2020), « Onomastique et plaisir de la lecture », Acta fabula, vol. 21, n° 3, Notes de lecteur : https://10.58282/acta.12685

Margit Raders, Rafael Martín-Gaitero (1994), IV Encuentros Complutenses en Torno a la Traducción, 24-29 de febrero de 1992, Universidad Complutense de Madrid. Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, Editorial Complutense, p. 105-117 : https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=IPdf5DmFFz4C&oi=fnd&pg=PA105&dq=créativité+en+traduction+littéraire&ots=SNu4e5c9cq&sig=y4rm40VHPWXczVdxKVvINyFIOxg&redir_esc=y#v=onepage&q=créativité%20en%20traduction%20littéraire&f=false

La littérarité d’une oeuvre : le défi ultime pour un traducteur littéraire ?

Par Orlane Raumel, Master TPS, promotion 2023-2025

Cette publication est une synthèse de l’article scientifique suivant : Enjeux de la traduction : problèmes du traducteur pour rendre la littérarité d’une oeuvre, extrait de l’ouvrage intitulé Le français et les langues d’Europe de Françoise Argod-Dutard.

Cet article explore les défis auxquels un traducteur littéraire est confronté lorsqu’il s’efforce de préserver la littérarité d’une oeuvre, c’est-à-dire les caractéristiques littéraires spécifiques d’une oeuvre originale, lors de sa traduction dans une autre langue. La traduction littéraire ne se limite pas à une simple transposition des mots d’une langue à une autre, mais exige un travail d’interprétation et de recréation qui prend en compte des éléments comme le style, la structure, les sonorités et les connotations culturelles propres à la langue source.

Définition de « littérarité »

Le concept de littérarité fait référence à l’ensemble des caractéristiques qui confèrent à un texte son statut littéraire : son style, son esthétique, ses figures de style et sa richesse sémantique, notamment. Le texte littéraire se distingue ainsi par une dimension artistique qui transcende le contenu informatif ou factuel.

Une pièce de théâtre, un roman ou un poème, visant à stimuler l’imaginaire du lecteur, ne peut être réduit à une suite d’idées ou d’évènements comme une simple notice explicative. C’est l’usage particulier de la langue dans ce type de texte qui en fait une oeuvre d’art. Le traducteur se retrouve alors face au défi complexe de rendre cette littérarité dans une autre langue, tout en tenant compte des spécificités linguistiques et culturelles de cette dernière.

Défis linguistiques

Un des premiers obstacles auxquels doit faire face le traducteur littéraire réside dans les différences structurelles entre les langues. Certaines langues peuvent avoir des constructions grammaticales, des nuances de vocabulaire ou des figures de style qui n’ont pas d’équivalents directs dans la langue cible. Par exemple, la polysémie (un mot ayant plusieurs sens) ou les jeux de mots, omniprésents dans la littérature, sont souvent intraduisibles d’une manière qui conserverait à la fois leur sens et leur impact stylistique. Le traducteur doit donc parfois opter pour des traductions créatives en reformulant certaines expressions ou effectuer des compromis entre littérarité et littéralité, tout en restant fidèle à l’esprit de l’oeuvre.

Enjeux culturels

Les références culturelles, qu’il s’agisse de mythes, d’évènements historiques ou de particularités sociolinguistiques, peuvent poser problème. Certaines notions très enracinées dans une culture source peuvent ne pas avoir d’équivalents dans la culture cible, ou encore être interprétées différemment. Ainsi, le traducteur doit choisir entre expliquer ces références pour les rendre compréhensibles au lectorat cible, ou à défaut les conserver telles quelles, au risque de créer une distance ou une incompréhension.

Dimension stylistique

Le style de l’auteur est un autre élément difficile à rendre en traduction. Chaque auteur a une « voix » unique, un lexique, une musicalité, une poétique propre. Le traducteur doit par conséquent faire des choix délicats : doit-il respecter strictement la syntaxe et les tournures de phrases de l’original, ou doit-il les adapter pour préserver la fluidité du texte dans la langue cible ? Cela conduira inéluctablement à la perte d’éléments sonores et visuels constitutifs d’un texte littéraire, tels que les allitérations et les assonances, ou encore les rimes et autres figures de style visant à produire des effets sur le lecteur et spécifiques à une langue donnée.

Dilemmes éthiques

Inévitablement, les traducteurs littéraires sont confrontés à des dilemmes éthiques. Jusqu’à quel point peuvent-ils intervenir dans le texte, prendre des libertés pour l’adapter à un nouveau public, sans trahir l’auteur ? Cette question touche à la loyauté que le traducteur doit à l’oeuvre originale, mais aussi à la nécessité de rendre le texte accessible et plaisant pour les lecteurs de la langue cible.

En somme, cet article montre que la traduction littéraire est un exercice d’équilibre complexe, où le traducteur, tout en étant invisible, doit faire preuve de créativité et de sensibilité pour transmettre non seulement le contenu, mais aussi l’essence artistique d’une oeuvre littéraire.

Mots clés : littérarité, traducteur littéraire, défi

Bibliographie :

Argod-Dutard, F. (2011). Le français et les langues d’Europe. Dans Presses universitaires de Rennes eBooks. https://doi.org/10.4000/books.pur.33054

Lefort, R. (2020, 10 décembre). La question de la littérarité aujourd’hui. https://amu.hal.science/hal-03946799v1

Universalis, E. (s. d.). Définition de littérarité. Encyclopædia Universalis. https://www.universalis.fr/dictionnaire/littérarité/

Star Wars ou la guerre du doublage

Star Wars VI, le Retour du Jedi

Par Nina Liotard, Master TPS, promotion 2023-2025

Star Wars : tout le monde connaît ce pilier du cinéma, ne serait-ce que de nom. Si l’engouement autour du premier film semble évident de nos jours, en 1977 (date de sortie du premier opus), il relevait plutôt de la surprise voire du miracle, aux yeux des critiques et du réalisateur du film lui-même, George Lucas. En 1977, la science-fiction était un genre tout nouveau, considéré comme peu crédible (à l’exception de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick sorti en 1968). Cet aspect « sans précédent » du long-métrage se ressent dans l’adaptation française de l’époque. En effet, dans Star Wars ou La Guerre des étoiles, les noms propres et autres néologismes sont un élément majeur de l’immersion du spectateur au sein de cette galaxie lointaine, très lointaine.

La version française du film est on ne peut plus clivante : certains louent le charme teinté par les années 1970, d’autres estiment la VF trop libre, voire ratée. Qu’en est-il réellement ?

Des exemples d’adaptation

Un des exemples les plus étranges pour une oreille moderne est la traduction des noms propres : Darth Vader devient Dark Vador, Jabba the Hutt devient Jabba le Forestier (sans grande explication), Chewbacca devient Chictaba, Han Solo devient Yan Solo (son nom original étant trop proche du prénom « Anne »), etc. La VF se permet également beaucoup d’adaptations, au sens littéral, et diverge ainsi du ton de l’original. Certaines répliques semblent tout droit sorties de dialogues écrits par Michel Audiard, par exemple, lorsque Han traite Greedo de « pauvre cave » ou encore lorsque le contrebandier s’adresse à Luke : « T’énerve pas p’tit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer » (« Watch your mouth or you’re floating home »).

Une adaptation menée par un seul homme

Ces choix d’adaptations, pouvant sembler curieux à notre époque, sont l’œuvre d’une seule et unique personne : Éric Kahane. Ce dernier, traducteur et adaptateur de renom, a été imposé par la 20th Century Fox France. Il était seul aux commandes et on ressent une inspiration provenant de son domaine de prédilection, le théâtre. Pour les épisodes qui suivront, le studio nommera un autre directeur artistique. Les choix, plutôt osés, de traduction ont donc été revus et modifiés (excepté l’indéboulonnable « Dark Vador »).

Une adaptation qui fait parler d’elle

De nos jours, la VF de Star Wars suscite toujours des débats. Les aficionados de la VF défendront l’aspect unique de cette adaptation, lui donnant une identité propre empreinte de nostalgie. Au contraire, beaucoup trouvent cette adaptation vieillissante et trop détachée du matériau d’origine, ce qui nuit à l’expérience du spectateur.

Bonne ou mauvaise adaptation ?